Tout au long de l’année, les difficultés d’apprentissage se font bourdonnantes. Avec l’été, les confusions, erreurs spontanées, étourderies, inexactitudes forment un vaste nuage, un brouillard d’insectes furieux. Leur bruit sourd se tient là, tout proche, à côté de l'oreille, si présent, si collant, si incessant, si agaçant qu’on en vient à désespérer – jamais - de s’en débarrasser.

Pire, pour peu que vous veniez d’accrocher dans les cahiers les blanches tentures des définitions – à présent inondées des gouttelettes noires du contresens, extravagances de lecture, fredaines surprenantes, exemples insolites « Un triangle ?

Je sais madame, c’est trois côtés…

comme un losange ! »

.... et c’est la Crise.

Pourtant, n’aviez-vous pas nettoyé chaque terme soigneusement ?

« Combien de côtés a un triangle ? vous étiez-vous enquis.

- Trois, avaient répondu les élèves sans ambages. »

Mais, comme tout bon pédagogue, vous ne vous étiez pas arrêté à cette exactitude réflexe. Vous aviez pris soin de simplifier* le concept géométrique, de le débarrasser de ses ombres, ses ambiguïtés, d’en nommer précisément chacun des attributs 2* . Avec soin, vous aviez suivi 1, 2, 3 côtés du doigt. « Tri comme trois. Un, deux, trois côtés. »

Vous aviez poursuivi : « Un tri-angle a 3 côtés… 3 comme…

- tri – triangles !

- Trois angles, madame. »

Bien, bien… Bien...

A voir avec quelle sûreté les élèves avaient répondu à vos questions, la chose semblait entendue. Chacun avait répété avec un accent différent. Tous avaient également discriminé, non sans sûreté, chaque figure découpée. Un sans faute semblant mesurer l’acquisition de la notion. N’était-ce point là le trait convainquant d’un entendement sérieux de la définition ? Le gage d’une compréhension définitive ?

Mais cela, c'était avant.

Avant que le carré ne pointe le bout du nez.

A l’évidence, les 4 côtés égaux et les angles droits brouillent la conscience – l'embrouillent de mille méprises. A la faveur d’une question anodine ou d’une situation singulière, un grondement de réactions particulières forment - tout à coup - un amas de répliques brumeuses. Le mélange extravagant des caractères du rectangle au sein de la définition fort peu carrée vous ont soudain rendu lucide quant à l’étendue réelle des savoirs. Vous voici donc revenu sur terre.

Allons, allons, courage,

tout n’est pas perdu.

Soyez confiant, dès qu’une idée erronée bourdonne, elle fait assez de bruit pour être repérée.

Aussi, en gros, l’expérience des insectes nuisibles vous indique-t-elle pour logiques de traitement « L’opération du verre ou Le coup du torchon », les deux semblant contradictoires.

Commençons par les plus rapides :

1 – L’abattage du nuisible vitesse grand V. :

A - Le coup du torchon.

La méthode usitée de manière récurrente consiste en la reconnaissance du triangle parmi de nombreuses figures. C’est un moyen rapide d’atteindre ses objectifs. La vitesse de la discrimination s’abattant sur la figure appropriée faisant le succès de la technique. Toute figure non adéquate - carré, rectangle, losange, quadrilatère quelconque – sont laissées de côté. Le triangle est repéré sans effort, biffé à grand coup de traits dans un minimum de temps, avec un maximum d’efficacité. La situation a ses qualités. Economique, elle aboutit à un résultat immédiat.

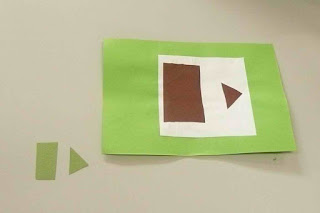

Exemples de figures réalisées en Arts plastiques

Mais son automatisme fait – également – son danger. Les caractéristiques de l’objet étant perçues globalement, on a l’illusion d’une construction intellectuelle alors qu'il s’agit davantage d’une sensation brute, d’une procédure globale et réflexe.

B - La raquette électrique.

Instrument d’élimination du nuisible, l’élève construit la définition. « Un triangle a trois côtés. » 3* Une fois élaborée, cette dernière est transmise, entière, propre, nettoyée de tout quiproquo. Débarrassé de toutes ses absurdités et âneries, l’objet technique est d'une efficacité redoutable. La formule a foudroyé l’erreur en plein vol, électrocuté le phénomène gênant avant même qu’il n’arrive et se dépose sur la table immaculée.

A bien y réfléchir, la procédure ne préserve cependant point des mouches de l’inexactitude. Après quelques temps, des aberrations de déclamation reviennent de manière récurrente.

C - L’insecticide.

L’énoncé clair, pensé par des experts, foudroie les inexactitudes - net.

La définition offerte est d’emblée satisfaisante. Une bombe. « Un triangle est un polygone à trois côtés. » Tout erreur est éliminée. Toute maladresse éradiquée. Toute faute anéantie sur le champ. Son efficacité est si extraordinaire qu’on injecte son gaz – par pression – dans toutes les matières.

Rien ne peut opposer de résistance à ce donné, carré .

Vraiment ?

L’inconvénient est qu’à aseptiser l’air, les vols dissonants sont inexistants, les zones de maladresse, l’ambiguïté n’existent plus. L’immédiate perfection est d’une constitution si solide qu’on en oublie ses faiblesses. Les inepties non critiquées, non pensées, les illogismes extravagants, sont terrés à l’intérieur de l’énoncé même. Le produit actif a certes pulvérisé l’imprécision mais en gaz diffus, respiré abondamment par l’individu présent dans la pièce. L’intoxication menace.

Aussi, à la faveur d’une modification de tournure, de tests variés, des mécanismes restés obscurs finissent par émerger. Des résistances pullulent, des non-sens deviennent envahissants. Finalement, personne ne viendra plus à trianguler ce "polygone à trois côtés", la zone proche des Bermudes inaccessible à la compréhension résistera désormais à toute tentative de survol.

Quoi faire ?

Pour comprendre l’absurde, les pensées baroques, les constructions mentales biscornues, bizarres, abracadabrantes, il convient d’en saisir la folie. De goûter ces chuintements extravagants. De prendre ces vols déréglés, déraisonnables, au sérieux. En gros, d'essayer de les comprendre.

Leur attribuer un sens.

« Je fus mouche quand je me comparai à la mouche. Je me senti une âme du genre mouche, j’ai dormi mouche, je me suis senti enfermé mouche. Mais la plus grande horreur, c’est qu’en même temps je me sentais moi-même. Je levai malgré moi les yeux au plafond, de crainte que quelque règle suprême ne s’abattît sur moi… » P 332 :

Fernando Pessoa – Le livre de l’intranquillité. p 332.

En fin de compte, en véritable détective du problème, la solution n'est-elle point de penser erreur, manger erreur, dormir erreur ?

Nous allons voir… Poursuivons vers la seconde logique de traitement :

2 - la lente suppression de l’erreur :

A - Le coup du verre

Chopper une mouche dans un verre demande un coup de main particulier. Le chasseur avance précautionneusement le récipient. Approche doucement. L’insecte s’envolant toujours vers le haut, la bestiole rocambolesque s’enferme du même coup dans la cage.

En arts plastiques – dessiner des créatures triangulaires participe de cette technique.

La connaissance, la perception des caractéristiques de la figure, la lenteur du geste font le succès de la démarche.

Facile ? Un jeu d'enfant ? Vous voici pris d’un sourire, enjoignant cet esprit épris d’une belle motivation à dessiner plus. Carrément gonflé d’orgueil, invitant à déclamer les caractéristiques du dessin, ne criez pas trop rapidement victoire, cependant. Des surprises, là encore vous attendent...

L’insecte n’est pas la malheureuse victime qu’on imagine. A peine voit-elle le verre se réverbérer dans la vitre qu’elle virevolte et s’échappe sans crier gare. D’où l’impossibilité d’utiliser cette méthode sur des plans vraiment réflexifs.

B - Le piège bio à essence de poisson.

La bestiole attirée par l’odeur vient s’enfermer et se noyer d’elle-même.

La situation pédagogique est constituée de cartes et de formes. L'élève devant reconstituer les figures présentes sur les cartes à partir des formes et ce, en posant moult questions.

Le but est de consolider plutôt que construire les notions de carré, rectangle, triangle. Par un "jeu" de questions successives, savamment ordonnées des plus globales aux plus précises, l’élève va discriminer les possibles des impossibles, déterminer la figure et la reproduire sur la table à l’aide de formes.

Questionner – et en miroir - se questionner, n'est-ce point là les bases de la réflexion par excellence ?

La micropsychie 4* – petitesse d’esprit – est embaumée dans les fragrances – l’erreur est décomposée - individuellement piégée.

La panacée ?

Pas si sûr…

Là encore, des confusions persistent - désespérément. La part de l'exercice vu comme jeu peut certes faire danser les papillons autour de la flamme des savoirs mais également emporter les imaginations ailées vers des contrées divertissantes peu efficientes. Le ludique peut dissiper bien des esprits.

En face à face avec les inconvénients de chaque option, allons vite, progressons en planant avec mesure.

Vidéo - élèves de CE1 en pleine cogitation géométrique. Dialogue assez souriant.

oooooooooooooooooooo

oooooooooooooooooooo

Nota : Le but de l'échange est d'engager les élèves à se poser les questions pertinentes. La vidéo, ne montre pas l'étayage du professeur bien évidemment nécessaire.

----------------------

* Simplifier ou rendre simple, accessible à l’entendement n’est pas faire œuvre de simplisme.

1 « Qui sait pour quelles forces suprêmes, dieux ou démons de la Vérité dont l’ombre enveloppe nos pas errants, je ne suis moi-même qu’une mouche luisante qui se pose un instant sous leurs yeux ? Rapprochement facile? Remarque déjà faite mille fois ? Philosophie dépourvue de vraie réflexion? Peut-être, mais je n’ai pas réfléchi : j’ai ressenti. C’est sur un plan charnel, direct, avec une horreur profonde, que je fis cette comparaison risible. [...] Je me suis senti mouche quand j’ai imaginé que je me sentais mouche. Et je me suis senti une âme du genre mouche, j’ai dormi mouche, je me suis senti enfermé mouche. Mais la plus grande horreur, c’est qu’en même temps je me sentais moi-même. Je levai malgré moi les yeux au plafond, de crainte que quelque règle suprême ne s’abattît sur moi, tout comme j’aurais pu moi-même écraser cette mouche. Heureusement, lorsque j’ai baissé les yeux, la mouche, sans un bruit, avait disparu. Le bureau amorphe se trouvait à nouveau sans philosophie. » p 332

Fernando Pessoa – Le livre de l’intranquillité. Christian Bourgois éditeur. 1999. ISBN : 2-267-01516-1

« En vue de cette recherche rigoureuse, les mots qui servent de support à la pensée doivent être employés dans toutes les positions possibles, dans les locutions les plus variées ; il faut les tourner et retourner sous toutes leurs faces, dans l’espoir qu’une lueur en jaillira, les palper et ausculter leurs sonorités pour percevoir le secret de leur sens. » p 18

3 * Britt-Mari Barth nous rappelle l’importance de la définition :

« Neil Postman (Enseigner, c’est résister, Le Centurion, Paris, 1979) suggère que la valeur d’une définition réside dans son utilité et non pas seulement dans son exactitude. Les définitions sont des instruments de pensée… Un définition devrait être opérationnelle.

Les définitions surchargées d’éléments inessentiels ne nous sont pas très utiles. La définition qui consiste en un synonyme ou qui donne un concept supérieur (le carré est un polygone) ne nous aide pas beaucoup non plus. » Britt-Mari Barth, l’apprentissage de l’abstraction, p 57

Britt-Mari Barth, l’apprentissage de l’abstraction, méthodes pour une meilleure réussite de l’école ; RETZ, 1987, isbn : 9-782725-611990

4 * « L’artiste joue avec l’immédiat comme le papillon avec la flamme. Un jeu acrobatique et périlleux ! Pour connaître intuitivement la flamme il faudrait non seulement voir danser la petite langue de feu, mais épouser du dedans sa chaleur ; joindre à l’image la sensation existentielle de la brûlure. Le papillon ne peut que s’approcher de la flamme au plus près, frôler sa chaleur brûlante et littéralement jouer avec le feu ; mais si, avide de la connaître encore mieux, il vient imprudemment à pénétrer dans la flamme elle-même, que restera-t-il de lui sinon une pincée de cendres ? Connaître la flamme du dehors en ignorant sa chaleur, ou bien connaître la flamme elle-même en se consumant en elle, savoir sans être, ou être sans savoir, - tel est le dilemme. »

Vladimir Jankélévitch

------------------

Annexes utiles...